La numérisation facilite l'accès aux services médicaux

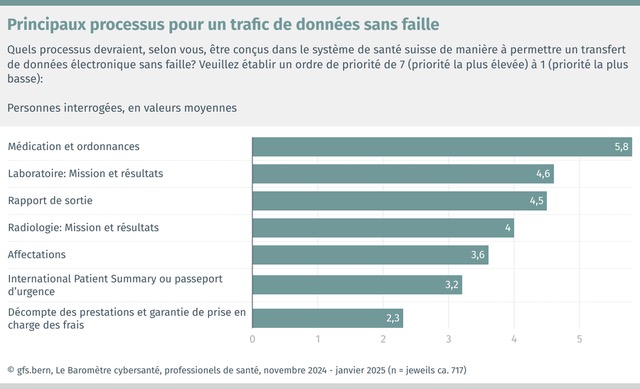

Selon le Baromètre suisse de la cybersanté 2025, le corps médical continue de voir un grand potentiel d’amélioration grâce à la cybersanté : 80 % des médecins hospitaliers et 56 % des médecins installés estiment que le futur potentiel d’amélioration de leur environnement de travail grâce à la cybersanté (télémédecine, dossier électronique du patient [DEP], dossier médical personnel [DMP], etc.) est très/plutôt grand (contre respectivement 66 % et 43 % en 2013). Les échanges numériques devraient être utilisés en priorité pour les données concernant la médication et les ordonnances, les examens de laboratoire (mandats et résultats) et les rapports de sortie (Figure 1). Quant aux besoins en matière de formation dans le domaine de la numérisation, les médecins citent en premier lieu la cybercriminalité, la protection et la sécurité des données, les formations générales sur les bases et les risques de la transformation numérique.

Principaux processus pour un trafic de données fonctionnel1 du point de vue des professionnels de la santé

2Trafic de données fonctionnel : p. ex. notification automatique des rappels de vaccins, accès immédiat et sécurisé à la liste des médicaments et des allergies en cas d’urgence ou consultation des dernières données de laboratoire du médecin de famille par un spécialiste (cardiologie, etc.).

La numérisation, une opportunité pour la population

La majorité de la population (57 %) perçoit la transformation numérique du système de santé comme une opportunité. Les offres numériques peuvent faciliter l’accès aux services médicaux, rendre les processus plus efficaces et améliorer la prise en charge. Pour la population, ce sont surtout les avantages concrets qui priment : 87 % souhaitent par exemple une fonction de rappel pour les ordonnances arrivant à échéance, et 84 % sont favorables à une fonction de contrôle automatique des intolérances médicamenteuses. Pour répondre à ces attentes, les applications numériques devraient être facilement accessibles et intégrées de manière transparente dans le processus thérapeutique. Néanmoins, certaines réticences persistent, en particulier concernant la protection des données et le contact personnel avec les professionnels de la santé. La population se montre en effet critique envers une technologisation complète des soins infirmiers et de la prise en charge médicale. Par ailleurs, 62 % de la population est favorable aux appareils intelligents (capteurs, systèmes de surveillance, etc.) afin de rester autonome le plus longtemps possible, mais seul un quart estime que la numérisation dans le secteur de la santé est plutôt à très avancée.

Réserves à l’égard du DEP

Parmi la population, 55 % des personnes interrogées perçoivent le DEP comme un instrument utile, notamment pour permettre aux professionnels d’accéder rapidement à leurs données de santé dans les situations d’urgence, pour pouvoir accéder elles-mêmes aux informations sur leurs traitements ou pour éviter des examens ou des traitements inutiles. Pourtant, l’utilisation effective du DEP reste modeste, et le scepticisme à son égard s’est nettement accru : en 2019, 55 % des personnes interrogées déclaraient être prêtes à ouvrir un DEP (9 % n’en étaient pas certaines), alors qu’en 2025, elles ne sont plus que 35 % disposées à ouvrir un DEP et 43 % n’en sont pas certaines. Il est possible que la population ait compris le but et l’intérêt du DEP pendant la pandémie, mais aujourd’hui, il faudrait à nouveau davantage communiquer sur son utilité afin d’augmenter l’adhésion de la population.

Du côté du corps médical, on constate une baisse du soutien au DEP au cours des dernières années. En 2025, 56 % des médecins et 50 % des responsables informatiques des hôpitaux se montrent plutôt ou très positifs quant à la version du DEP actuellement mise en œuvre, contre respectivement 69 % et 93 % en 2012. Cela pourrait s’expliquer par des défis techniques et organisationnels non résolus, un manque d’avantages ou des difficultés pratiques.

La volonté de donner accès à ses propres données de santé est étroitement liée à la confiance accordée aux différents acteurs en matière de protection des données. Les médecins traitants bénéficient du taux de confiance le plus élevé (89 %), suivis par les pharmaciens (75 %). Environ la moitié des personnes interrogées (50 %) font confiance aux caisses-maladie dans ce domaine. En revanche, seule une minorité accorde sa confiance aux organismes publics (43 %) et aux entreprises privées (14 %).

Connexion et interconnexion

Pour travailler avec des données de santé numériques, il faut pouvoir compter à la fois sur une mise en réseau interne et externe2. Les professionnels de la santé donnent une note nettement meilleure à la mise en réseau au sein de leur propre institution qu’à celle avec d’autres professionnels de la santé et institutions : avec une moyenne de 70 sur une échelle de 0 à 100 (0 = aucune mise en réseau, 100 = mise en réseau parfaite), une majorité des professionnels de la santé continue de considérer que leur propre établissement dispose d’un bon réseau interne. En revanche, la mise en réseau avec les acteurs externes est jugée insuffisante (note de 44). Malgré de légères améliorations au cours des dernières années, il reste ici un potentiel d’optimisation évident.

Pour continuer à faire progresser avec succès la numérisation au sein du corps médical, il est essentiel que la fonctionnalité des systèmes numériques apporte soutien aux médecins et améliorations dans la prise en charge des patients. Les offres numériques peuvent faciliter l’accès aux services médicaux et rendre les processus plus efficaces, à condition de susciter la confiance en matière de protection des données, déterminante pour leur acceptation.

2La mise en réseau interne se réfère aux étapes de travail au sein d’une institution (p. ex. entre les médecins, le personnel soignant, les thérapeutes et l’administration au sein d’un cabinet, d’une clinique ou d’un hôpital). La mise en réseau externe se réfère quant à elle à la collaboration avec des acteurs extérieurs à l’institution (p. ex. avec des médecins de famille ou des spécialistes d’autres établissements, des pharmacies, des services d’aide et de soins à domicile ou des centres de rééducation).

Swiss eHealth Barometer

Depuis 2009, les professionnels de la santé, les acteurs de la santé et la population résidante sont interrogés chaque année dans le cadre du Baromètre suisse de la cybersanté afin de faire le point sur l’état actuel et le développement de la cybersanté en Suisse. L’étude est réalisée par l’institut gfs.bern sur mandat du Swiss eHealth Forum. Le Baromètre suisse de la cybersanté est cofinancé par les partenaires suivants : Office fédéral de la santé publique, eHealth Suisse et Fédération des médecins suisses (partenaires de l’étude) ; Département de la santé du canton de Saint-Gall, Direction de la santé du canton de Zurich, Promotion Santé Suisse et Groupement d’intérêts eHealth (co-partenaires de l’étude). Tous les résultats et détails sur la méthodologie sont disponibles sur les sites internet RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 2025 – Swiss eHealth Forum et gfs.bern.