Pénurie de médecins de premier recours : c'est possible de l'enrayer, mais il faut en connaître les causes

Publiés début 2023, les résultats de l’enquête « International Health Policy (IHP) » sur la médecine de premier recours ont suscité à l’époque des réactions majoritairement positives. Le système de santé de notre pays obtenait la meilleure note en comparaison internationale [1] : 58 % des médecins de premier recours exerçant en Suisse se disaient satisfaits de leur activité, contre moins de 30 % en Allemagne ou en France. Pourtant, la tendance en Suisse était négative. Le niveau de satisfaction était en chute libre tandis que le stress et les tâches administratives augmentaient fortement. Un quart des personnes interrogées envisageaient d’abandonner leur activité curative auprès des patientes et des patients et un tiers des cabinets (32 %) n’acceptaient plus de nouveaux patients, soit plus du double que dix ans plus tôt (14 %) [2].

La stratégie de valorisation a accentué la pénurie

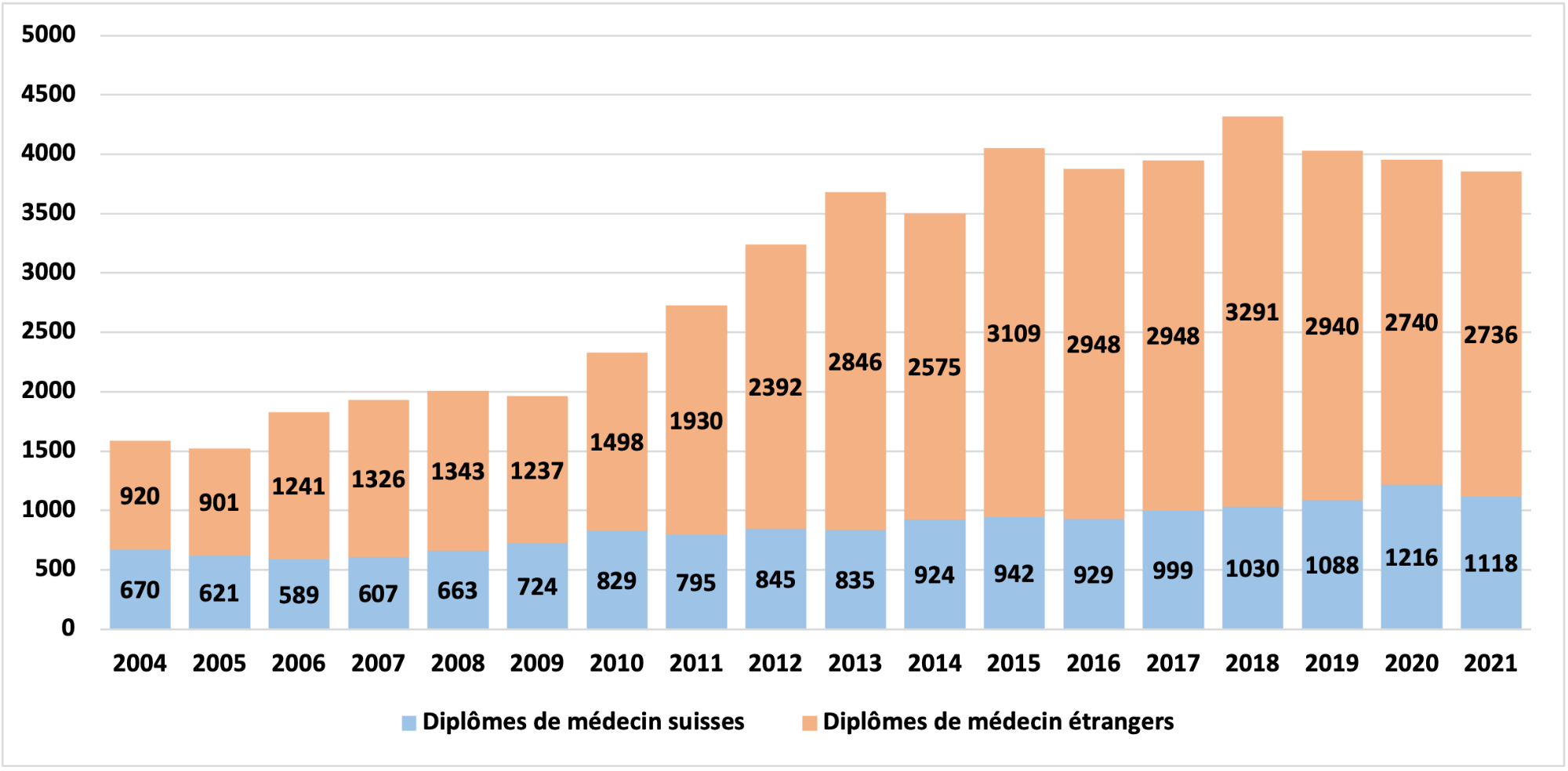

La raison de cette pénurie est simple : la Suisse ne forme pas suffisamment de médecins, et ce précisément en raison de la « Stratégie pour lutter contre la pénurie de médecins et encourager la médecine de premier recours » mise en place par le Conseil fédéral [3]. En 2011, il estimait qu’il faudrait « dorénavant [former] entre 1200 et 1300 médecins chaque année » pour couvrir « dans son intégralité » le volume de travail « effectué par les médecins formés en Suisse ». La stratégie promettait des « gains d’efficacité » pour compenser les besoins supplémentaires à venir et affirmait tenir compte de la baisse du taux d’occupation et du nombre de personnes risquant de quitter la profession [3]. Or les chiffres montrent que ce résultat reste très éloigné de la réalité : depuis 2012, la Suisse a rarement compté moins de 3200 nouveaux diplômes de médecin chaque année (le plus souvent vers les 4000) et, parmi eux, pas moins de 72 % ont été obtenus à l’étranger [4,5].

Figure 1 : Les estimations de la Confédération selon lesquelles il fallait seulement 1200 à 1300 nouveaux diplômés en médecine par an était très éloignée de la réalité. La Suisse doit donc couvrir ses besoins avec des médecins étrangers [5].

C’est à l’étranger que cela se décide

Ces nouveaux médecins arrivent souvent avec leur diplôme obtenu dans leurs pays respectifs, mais aussi après avoir accompli toute leur formation de spécialiste hors de nos frontières. Cette configuration est de plus en plus fréquente étant donné que la Suisse forme beaucoup moins de médecins que ses besoins l’exigent : parmi les médecins spécialistes qui ont commencé à exercer entre 2003 et 2012, 37 % « seulement » avaient achevé leur formation à l’étranger tandis que ce taux atteint 46 % pour celles et ceux qui ont commencé à pratiquer entre 2013 et 2022 [4].

Dépendance de l’étranger : raison principale de la pénurie de généralistes

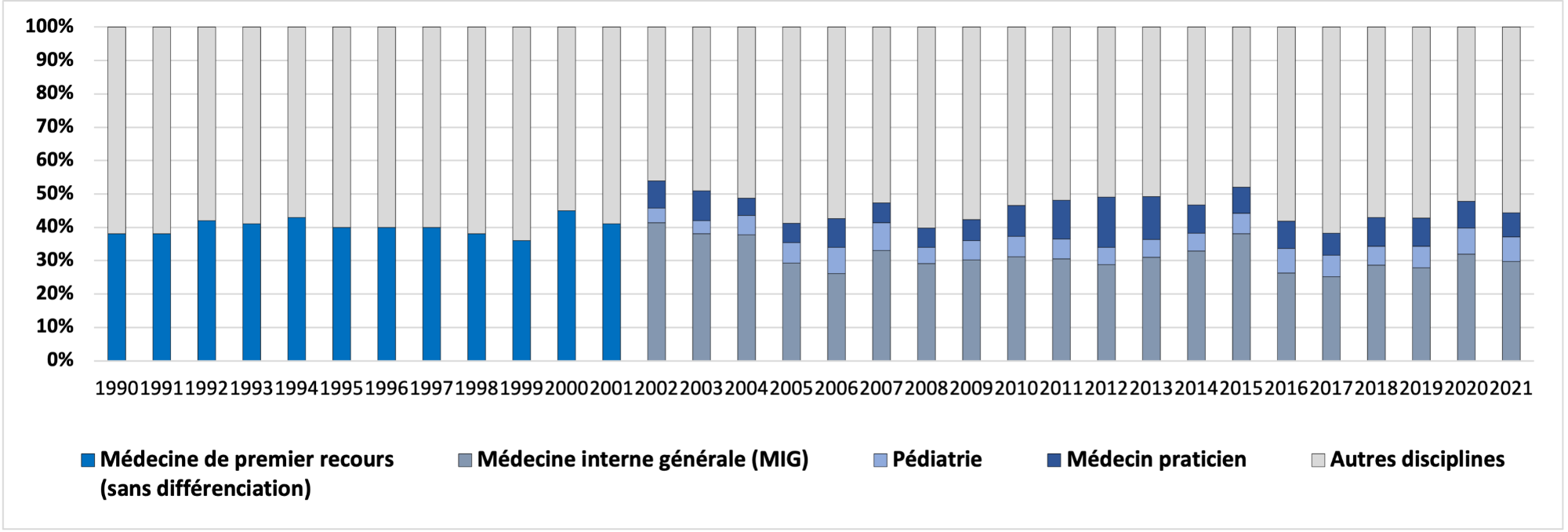

Les conséquences de cette dépendance se ressent particulièrement en médecine de premier recours, car les médecins étrangers comblent principalement nos lacunes dans les disciplines spécialisées. En effet, depuis des décennies, seuls 30 % environ exercent la médecine de premier recours avec un titre de médecine interne générale, de pédiatrie ou de médecin praticien. Par rapport aux 45 % environ de spécialistes formés en Suisse, proportion restée stable depuis 1990, on remarque que l’intérêt pour la médecine de premier recours n’a pas diminué, contrairement à ce que beaucoup affirment, tandis que la dépendance à l’étranger a augmenté. Résoudre l’équation de la pénurie de médecins de premier recours demande donc aussi de réfléchir à notre dépendance aux médecins étrangers. Dès que la Suisse formera suffisamment de médecins spécialistes, la répartition entre les disciplines sera à nouveau équilibrée.

Figure 2 : Le pourcentage de médecins accomplissant leur formation de spécialiste en Suisse et choisissant une discipline relevant de la médecine de premier recours est similaire depuis des décennies [5].

Une pénurie de généralistes peut entraîner une pénurie de spécialistes

Un autre argument plaide en faveur de la création d’un plus grand nombre de places d’études et de formation, à savoir que de plus en plus de pays européens (20 à l’heure actuelle) sont confrontés à une pénurie de médecins [6]. S’ils parviennent à retenir leurs médecins, la pénurie de spécialistes redoublera en Suisse avec d’importantes conséquences pour les patientes et les patients. À l’heure actuelle, chaque personne consulte en moyenne 2,3 fois par an en médecine de premier recours et 1,7 fois dans une discipline spécialisée [7]. La tendance internationale vers une médecine toujours plus spécialisée se confirme ici aussi [7] et ce ne sont ni les progrès de la médecine ni les possibilités en constante évolution qui la feront s’infléchir.

Une bonne médecine de premier recours exige une formation étendue

Dans ce contexte, les propositions récentes de cursus de formation spécifiques à l’intention des médecins de premier recours ne sont pas la panacée, au contraire. Elles ne prennent pas en compte la cause principale de la pénurie actuelle, à savoir notre dépendance à l’étranger, et risquent même d’avoir un effet délétère sur le système de santé. Si, aujourd’hui, les médecins de famille peuvent traiter un si grand nombre de problèmes de santé, c’est parce qu’ils disposent d’une formation longue et variée qui les familiarise avec les pathologies propres à de nombreuses autres disciplines. Sans ce fondement, la qualité des soins baisserait, engendrant un transfert accru vers les disciplines spécialisées et reléguant la médecine de premier recours à une médecine de seconde zone. Cela la rendrait moins attrayante et impliquerait une inégalité entre généralistes et spécialistes, qui ne manquerait pas de se répercuter à long terme sur les niveaux de rémunération. Cela ne ferait que l’affaiblir et la mener dans une impasse au lieu de la renforcer.

Conditions-cadres adaptées à la médecine de premier recours

Les nombreuses discussions politiques s’illustrent malheureusement souvent par un manque de compréhension des conditions nécessaires à une prise en charge médicale adéquate et efficace en termes de coûts. Les médecins de premier recours doivent notamment disposer de connaissances très larges, avoir acquis de l’expérience clinique et bénéficier d’infrastructures clés comme un laboratoire de cabinet qui leur permet de proposer des traitements rapides et ciblés, de réduire le nombre de consultations de suivi et d’éviter les transferts aux urgences. Pourtant, la FMH doit régulièrement s’opposer à des projets de loi qui s’attaquent aux fondements de ces laboratoires de cabinets. Pendant la session d’été en cours, le Conseil des États nous a finalement préservés d’une loi qui aurait empêché une tarification différenciée des analyses de laboratoire au cabinet et généré une charge administrative énorme et absurde [8]. Le Conseil national a en revanche soutenu le projet, ce qui montre bien que la question des tâches administratives n’est toujours pas prise au sérieux. Dans la dernière enquête IHP, 68 % des médecins de premier recours ont indiqué que la charge administrative représentait un problème majeur ; un taux record en comparaison internationale [1]. Il est donc urgent de l’alléger et de cesser de soutenir des réglementations qui ne font que l’accroître au prétexte d’abaisser les coûts et d’améliorer la qualité.

Une bonne prise en charge médicale exige un temps de travail normal

Il est assurément contre-productif de faire porter le chapeau des manquements de ces dernières décennies aux généralistes qui travaillent à « temps partiel ». Après une longue formation en tant que médecin-assistant, des semaines de plus de 50 heures à l’hôpital sans oublier les innombrables gardes (la nuit et le week-end), toute personne qui décide de pratiquer dans un cabinet en vue d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée ne devrait pas avoir à essuyer des critiques ou craindre des pénalités financières. Dans la dernière enquête IHP, 84 % des hommes et 61 % des femmes qui exercent la médecine de premier recours travaillent plus de 35 heures par semaine, voire plus de 45 heures pour la majorité d’entre eux [2]. Le temps de travail reste donc plus élevé chez les médecins que dans le reste de la population [9]. Normaliser le temps de travail des médecins peut impacter le temps consacré aux patientes et aux patients ce qui représente un inconvénient, mais présente l’avantage de ne plus restreindre l’accès à la profession aux seules personnes prêtes à sacrifier leur vie privée ou à déléguer l’ensemble des tâches familiales à leur conjointe.

Une bonne prise en charge médicale exige des politiques bien informés

Résoudre l’équation de la pénurie de médecins de premier recours repose sur des décisions éclairées. Autrement dit, il s’agit de reconnaître que la cause de la pénurie découle de notre dépendance aux médecins étrangers et d’accepter que nous ayons besoin de plus de médecins dans toutes les disciplines. Il faut donc en former davantage et créer plus de places d’études et de postes de formation postgraduée, ce qui profitera aussi à la médecine de premier recours perçue comme exigeante par le plus grand nombre, sans oublier la mise en place de conditions-cadres adéquates pour que les tâches administratives ne prennent pas l’ascendant sur le plaisir et la vocation d’exercer la médecine.

Bibliographie

- Communiqué de presse de l’OFSP, 14 février 2023: Comparaison internationale : les médecins de premier recours suisses donnent la meilleure évaluation de la performance du système de santé

- Tableaux de données disponibles sur le site

- Rapport du Conseil fédéral, 23 novembre 2011, en réponse à la motion 08.3608 de la Conseillère nationale Jacqueline Fehr « Stratégie pour lutter contre la pénurie de médecins et encourager la médecine de premier recours » du 2 octobre 2008

- Données disponibles sur le site

- Wille N, Gilli Y. Pénurie de médecins : il n’y a pas que l’énergie qui vient d’ailleurs. Bulletin des médecins suisses 2023;104(1-2):30-32

- OCDE, Health at a Glance : Europe 2024. State of Health in the EU Cycle

- Enquête suisse sur la santé 2022. Vue d’ensemble

- 24.037 Objet du Conseil fédéral. LAMal (tarifs de la liste des analyses). Modification

- https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/egalite-femmes-hommes/activite-professionnelle/travail-temps-partiel.html