Der Grundversorgermangel lässt sich beheben – aber nur wenn man seine Ursachen versteht

Als Anfang 2023 die Ergebnisse des International Health Policy Surveys zur Grundversorgung vorlagen, hörte man vor allem Positives: Die Leistungen des Schweizer Gesundheitssystems wurden im internationalen Vergleich am besten bewertet [1]. 58% der Schweizer Grundversorger und Grundversorgerinnen waren mit ihrer Tätigkeit zufrieden – in Deutschland und Frankreich waren dies nicht einmal 30%. Doch die Entwicklung in der Schweiz war negativ: Die Zufriedenheit war deutlich gesunken, Stress und administrative Arbeiten waren hingegen stark gestiegen. Jeder vierte Befragte plante die Patientenversorgung bald zu verlassen und jede dritte Praxis (32%) nahm keine neuen Patienten und Patientinnen mehr auf – mehr als doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor (14%) [2].

Die Strategie zur Förderung verstärkte den Mangel

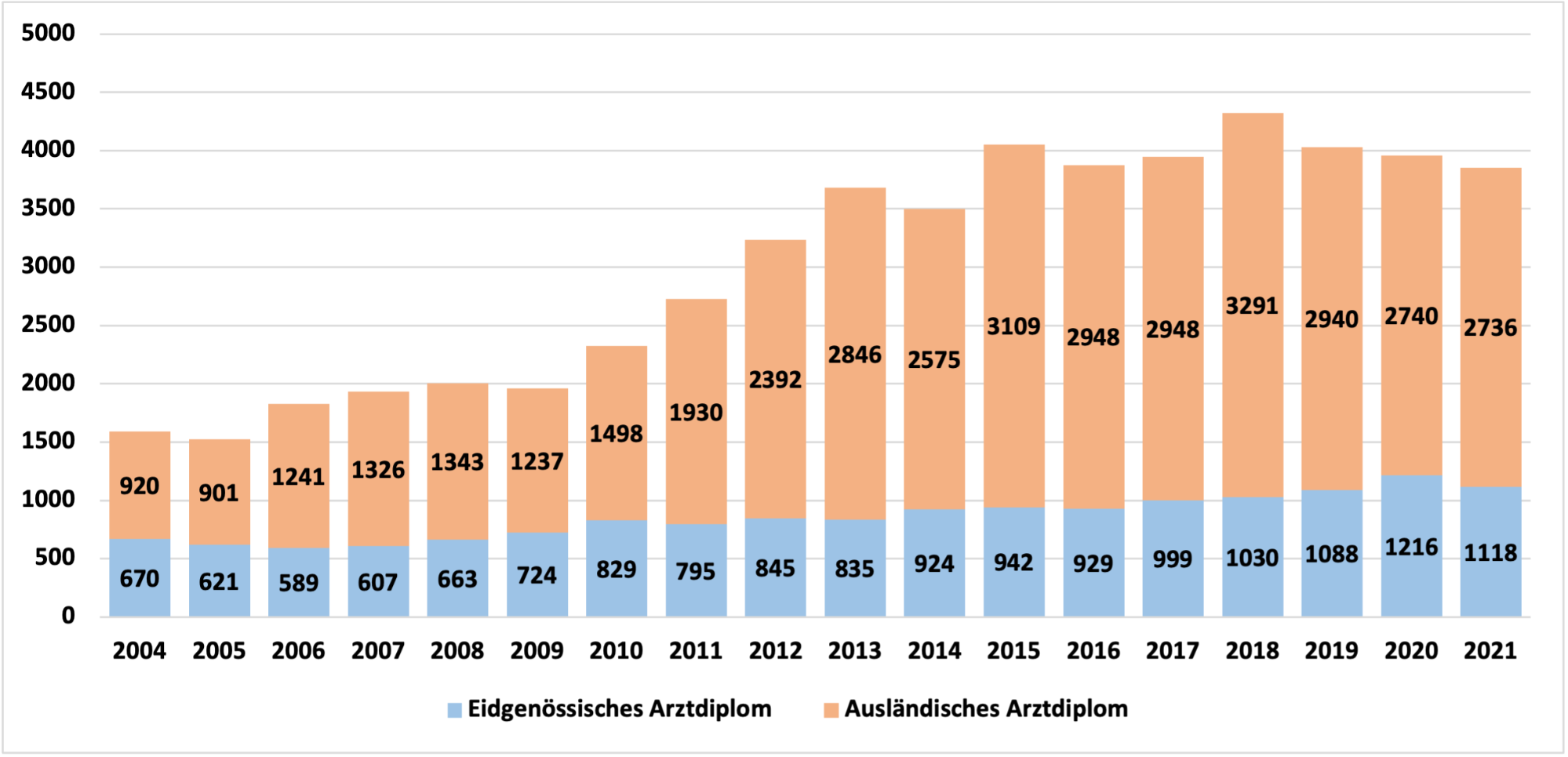

Der Mangel hat einen einfachen Grund: Die Schweiz bildet viel zu wenig Ärztinnen und Ärzte aus – und dies ausgerechnet auf Basis der bundesrätlichen «Strategie gegen Ärztemangel und zur Förderung der Hausarztmedizin» [3]. Diese berechnete im Jahr 2011, dass man «in Zukunft zwischen 1200 – 1300 Ärztinnen und Ärzte» pro Jahr ausbilden müsse, um das Arbeitsvolumen «vollständig mit in der Schweiz ausgebildeten Medizinalpersonen» zu decken. Die Strategie versprach zukünftigen Mehrbedarf durch «Effizienzsteigerungen» abzufangen und behauptete abnehmende Arbeitspensen und wahrscheinliche Berufsabgänge bereits einzuberechnen [3]. Ihr Ergebnis lag weit neben der Realität: Seit 2012 zählte die Schweiz jährlich nie weniger als 3200 neue Arztdiplome, meist sogar um die 4000. Von diesen neuen Ärztinnen und Ärzten kamen jedoch 72% aus dem Ausland [4,5].

Abbildung 1: Die Bedarfsschätzung des Bundes, dass man nur 1200 bis 1300 neue Arztdiplome pro Jahr brauche, lag weit neben der Realität. Darum deckt die Schweiz ihren Bedarf mit aus ländischen Kollegen und Kolleginnen [5].

Welche Fachärzte wir haben, entscheidet sich im Ausland

Unsere neuen Ärztinnen und Ärzte bringen aber oft nicht nur das Medizinstudium, sondern auch bereits die abgeschlossene fachärztliche Weiterbildung aus dem Ausland mit. Da die Schweiz weit unter ihrem Bedarf aus- und weiterbildet, ist dies immer häufiger der Fall: Von den neuen Fachärztinnen und -ärzten, die zwischen 2003 und 2012 ihre Tätigkeit aufnahmen, kamen «nur» 37% fertig weitergebildet aus dem Ausland. Von denen, die zwischen 2013 und 2022 neu begannen, hatten dann bereits 46% ihre fachärztliche Weiterbildung im Ausland absolviert [4].

Hauptursache des Grundversorgermangels ist die Auslandsabhängigkeit

Die Folgen der starken Auslandsabhängigkeit spürt vor allem die Grundversorgung, denn das Ausland füllt unsere Lücken vor allem in den Spezialdisziplinen. Von den einwandernden Kolleginnen und Kollegen decken seit Jahrzehnten nur etwa 30% Grundversorgerdisziplinen wie Allgemeine Innere Medizin, Pädiatrie und Praktischer Arzt ab. Von den in der Schweiz weitergebildeten Fachärzten und -ärztinnen sind es jedoch seit 1990 konstant um die 45%. Das Interesse an Grundversorgerdisziplinen hat nicht abgenommen, wie viele behaupten – aber die Auslandsabhängigkeit zugenommen. Wer den Grundversorgermangel beheben möchte, muss die Auslandsabhängigkeit reduzieren. Sobald die Schweiz genug Fachärzte und -ärztinnen selbst weiterbildet, stimmt auch die Verteilung über die Disziplinen wieder.

![Abb. 2: Ärztinnen und Ärzte, die in der Schweiz ihre Facharztweiterbildung machen, wählen seit Jahrzehnten ähnlich häufig Fachdisziplinen

der Grundversorgung [5].](../../../files/png2/abbildung2_d.png)

Abbildung 2: Ärztinnen und Ärzte, die in der Schweiz ihre Facharztweiterbildung machen, wählen seit Jahrzehnten ähnlich häufig Fachdisziplinen der Grundversorgung [5].

Dem Grundversorgermangel kann schnell ein Spezialistenmangel folgen

Für mehr inländische Aus- und Weiterbildung spricht auch ein weiterer Grund: Immer mehr europäische Länder, aktuell bereits 20, leiden unter Ärztemangel [6]. Gelingt es diesen Ländern zukünftig besser ihre Ärzte und Ärztinnen zu behalten, würde in der Schweiz auch in den Spezialdisziplinen verstärkt Mangel entstehen – und die Patienten und Patientinnen empfindlich treffen. Aktuell nehmen die Einwohner und Einwohnerinnen in der Schweiz jedes Jahr neben durchschnittlich 2.3 Terminen der Grundversorgung auch 1.7 Termine bei Spezialärzten und -ärztinnen in Anspruch [7]. Der langfristige und internationale Trend hin zu mehr Spezialisierung zeigt sich dabei auch in der Schweiz [7], und wird sich aufgrund der immer schneller wachsenden medizinischen Kenntnisse und Möglichkeiten fortsetzen.

Gute Grundversorgung braucht breite Aus- und Weiterbildung

In dieser Situation bieten auch die in jüngster Zeit vermehrt vorgeschlagenen spezifischen Grundversorgerstudiengänge keine Lösung, im Gegenteil. Sie verkennen die zentrale Ursache des heutigen Mangels – die Auslandsabhängigkeit – und riskieren überdies unsere Versorgung zu verschlechtern: Die Hausärzteschaft kann heute nur deshalb so viele Gesundheitsprobleme behandeln, weil sie über eine breite Aus- und Weiterbildung mit Einblicken in viele andere Disziplinen verfügt. Würde die Grundversorgung dieses Fundaments beraubt, würden ihre Qualität sinken und die Überweisungen an Spezialdisziplinen steigen. Die Grundversorgung würde damit zur Medizin zweiter Klasse. Hausärzte und -ärztinnen hätten eine weniger befriedigende Tätigkeit, könnten sich mit spezialärztlichen Kolleginnen und Kollegen nicht mehr auf Augenhöhe austauschen und würden langfristig sicher auch schlechter bezahlt. Die Grundversorgung würde damit abgewertet statt aufgewertet und zur beruflichen Sackgasse.

Gute Grundversorgung braucht gute Rahmenbedingungen

Viele politische Diskussionen zeigen leider, dass es oft an Verständnis für die zentralen Voraussetzungen einer guten – und nicht zuletzt auch kosteneffizienten – Patientenversorgung fehlt. Im Falle der Grundversorgung gehören dazu neben der breiten Wissensbasis und klinischen Erfahrung auch wichtige Infrastrukturen wie das Praxislabor: Es unterstützt schnellere und gezieltere Therapien, reduziert Folgetermine und vermeidet Besuche auf Notfallstationen. Trotzdem muss die FMH regelmässig Gesetzesvorstössen entgegentreten, die dem Praxislabor seine Grundlagen entziehen würden. Erst in der aktuellen Sommersession bewahrte uns der Ständerat vor einem Gesetz, das eine differenzierte Tarifierung der Praxislabore verunmöglicht und eine irrsinnige administrative Zusatzbelastung verursacht hätte [8]. Die Befürwortung dieses Gesetzes durch den Nationalrat verdeutlicht zudem, dass die Problematik der administrativen Belastung immer noch nicht Ernst genommen wird. In der IHP-Studie nannten 68% der Grundversorgenden die administrativen Arbeiten ein grosses Problem – ein internationaler Spitzenwert [1]. Es braucht also dringend Entlastung – und keinen politischen Zuspruch für neue bürokratieintensive Regulierungen, sofern sie nur Kosten- oder Qualitätsvorteile behaupten.

Gute Grundversorgung braucht normale Arbeitspensen

Sicher kontraproduktiv ist es, die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte nun den Ärztinnen und Ärzten der Grundversorgung anzulasten, die in «Teilzeit» arbeiten. Wer nach einer langen Assistenzarztzeit mit über 50 Wochenstunden und vielen Nacht- und Wochenenddiensten am Spital in die Praxis wechselt und dann seinem Privatleben mehr Raum gibt, sollte weder Strafzahlungen noch Vorwürfe befürchten müssen. Im letzten IHP-Survey arbeiteten zudem 84% der Grundversorger und 61% der Grundversorgerinnen über 35 Wochenstunden, die meisten von ihnen über 45 Stunden [2]. Damit liegen die Arbeitspensen noch immer höher als in der übrigen Bevölkerung [9]. Dass durch die Normalisierung ärztlicher Arbeitspensen pro Studienplatz weniger Arztzeit resultiert, mag ein Nachteil sein. Der Vorteil ist jedoch, dass der Arztberuf nicht mehr nur für Menschen lebbar ist, die auf ein Privatleben weitgehend verzichten oder es an ihre Ehefrau delegieren können.

Gute Versorgung braucht gut informierte Politik

Die Behebung des Grundversorgermangels braucht gut informierte Entscheidungen: Dazu gehört die Erkenntnis, dass die Ursache unseres Mangels die Auslandsabhängigkeit ist und die Akzeptanz, dass wir mehr Ärztinnen und Ärzte in allen Disziplinen benötigen. Es braucht darum übergreifend mehr Aus- und Weiterbildung, was auch der Grundversorgung als anspruchsvoller Spezialisierung für die Breite gerecht wird, sowie die Schaffung guter Rahmenbedingungen, in denen Patientenversorgung Freude macht und nicht von Administration verdrängt wird.

Referenzen

- Medienmitteilung BAG vom 14. Februar 2023. Internationaler Vergleich: Ärztinnen und Ärzte der Schweizer Grundversorgung bewerten die Leistungen des Gesundheitssystems am besten.

- Datentabellen abrufbar unter: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-international-health-policy-survey-ihp-des-commonwealth-fund-laendervergleiche/ihp-befragungen-aerztinnen-und-aerzte-in-der-grundversorgung.html

- Bericht des Bundesrates vom 23.11.2011. Strategie gegen Ärztemangel und zur Förderung der Hausarztmedizin in Erfüllung der Motion 08.3608 von Nationalrätin Jacqueline Fehr „Strategie gegen Ärztemangel und zur Förderung der Hausarztmedizin“ vom 2. Oktober 2008

- Daten verfügbar unter: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/statistiken-berufe-im-gesundheitswesen/statistiken-medizinalberufe1/statistiken-aerztinnen-aerzte.html

- Wille N, Gilli Y. Ärztemangel: Nicht nur die Energie kommt aus dem Ausland. Schweizerische Ärztezeitung 2023;104(1–2):30–32

- OECD, Health at a Glance: Europe 2024. State of Health in the EU Cycle.

- Schweizerische Gesundheitsbefragung 2022. Übersicht.

- 24.037 Geschäft des Bundesrates. KVG (Tarife der Analysenliste). Änderung.

- https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-frau-mann/erwerbstaetigkeit/teilzeitarbeit.html