Tractations d’hier et d’aujourd’hui

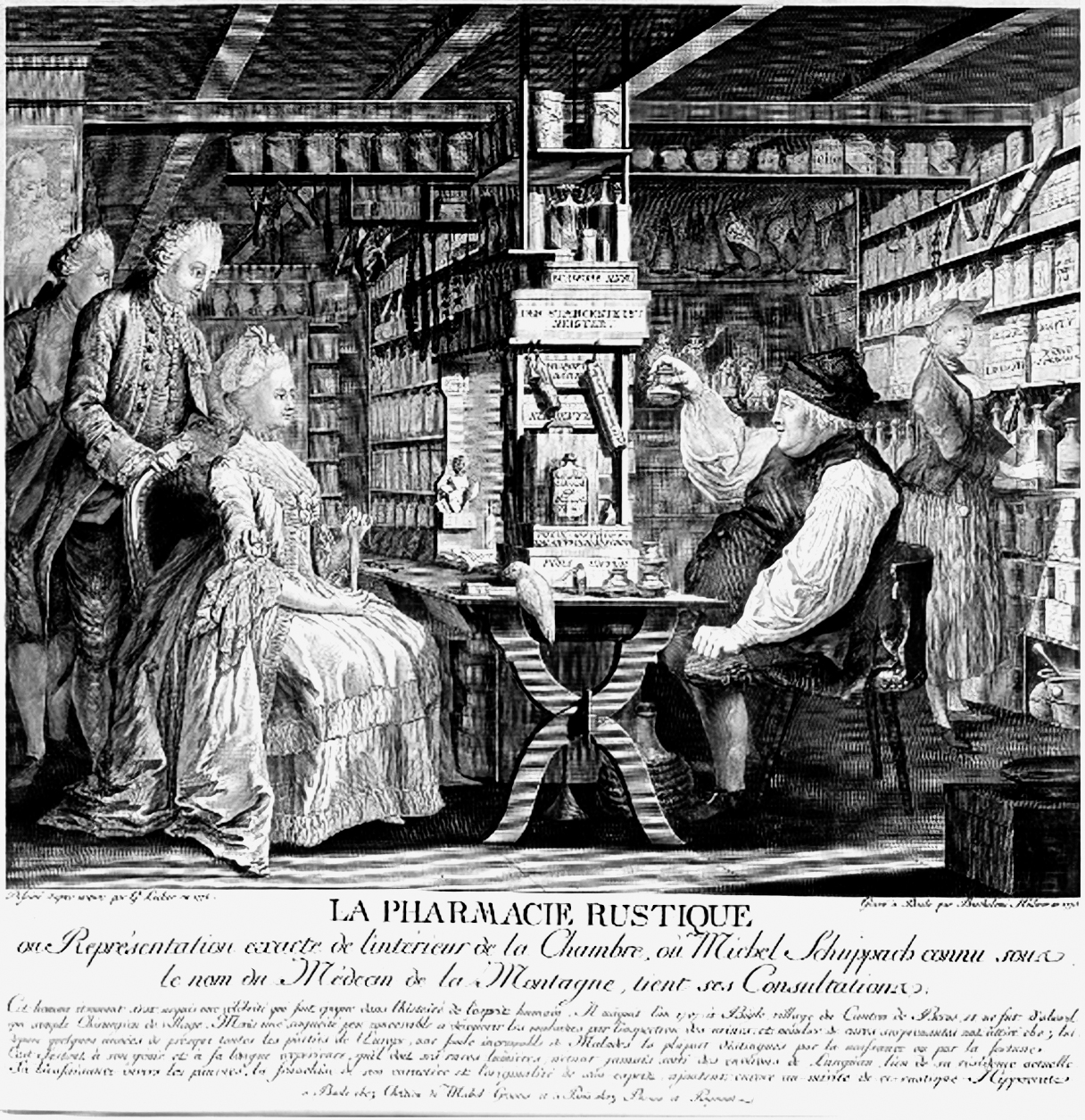

« E tsanbèta », c’est-à-dire un jambon, voilà ce que Michael Schüppach (1707-1781), barbier chirurgien de l’Emmental qui faisait des miracles, a accepté un jour pour soigner une patiente. Il aurait aussi soigné les servantes Vreneli et Anne Bäbi pour un oeuf ou un boisseau de blé. En revanche, il exigeait des sommes considérables de personnalités telles que Johann Wolfgang von Goethe ou d’autres propriétaires fortunés qui accouraient de tous les coins d’Europe pour le consulter à Langnau. Ses tarifs n’étaient pas fixes, ils s’adaptaient au portefeuille de ses clients.

Une opération du nez pour un boisseau de blé

Aujourd’hui, 300 ans plus tard, M. Schüppach aurait eu beaucoup moins de liberté pour fixer le tarif de ses prestations. En revanche, il n’exercerait plus le métier de barbier, mais serait un chirurgien réputé. Les honoraires élevés demandés à Goethe, il pourrait continuer de les exiger de ses patients privés étrangers, tout comme il pourrait refaire le nez d’Anne Bäbi pour un boisseau de blé. Inversement, s’il voulait opérer l’abcès dont souffre Vreneli à la main, il devrait facturer selon le TARMED, et bientôt selon le TARDOC, car il s’agit d’une prestation couverte par l’assurance obligatoire des soins. Les deux servantes, ainsi que toutes les personnes domiciliées en Suisse, sont obligées depuis 1996 d’y être affiliées. Cette couverture présente de nombreux avantages pour le médecin : M. Schüppach peut désormais proposer les prestations de l’assurance obligatoire à toutes ses patientes et à tous ses patients sans craindre de n’être payé qu’avec un oeuf, car tout le monde est couvert de la même manière. Il n’en reste pas moins que ce système lui semble être très compliqué. Comment en est-on arrivé là ?

Michael Schüppach examine l’urine d’une patiente fortunée.

Gravure au trait d’après Gottfried Locher, 1774.

Photo : Wellcome Collection – Public Domain. https ://wellcomecollection.org/works/asxh8chk

Experts de la santé

La rémunération des médecins a toujours été un sujet controversé. Les « querelles tarifaires », comme on les surnomme parfois, ont commencé au 19e siècle. À cette époque, les écoles de médecine sont créées pour répondre à la professionnalisation, et les cantons instaurent des examens d’admission pour les médecins dès 1803. Grâce à l’émergence de la science empirique, les médecins peuvent enfin prouver l’efficacité de leurs traitements et, par la même occasion, consolider leur prestige et devenir experts de santé générale. L’État a un grand besoin d’eux, car l’industrialisation use. Les travailleurs font défaut pour défendre le pays et leur absence met en péril la prospérité de la Suisse. Seulement voilà, les ouvriers malades n’ont pas les moyens de se soigner. Les entreprises ont alors rapidement pris le relais en créant les caisses d’assurance contre les accidents et la maladie, prenant en charge les indemnités journalières et les frais médicaux. La Suisse compte plus d’un millier de caisses-maladie à la fin des années 1880 et, en 1903, ce chiffre atteint même 2006.

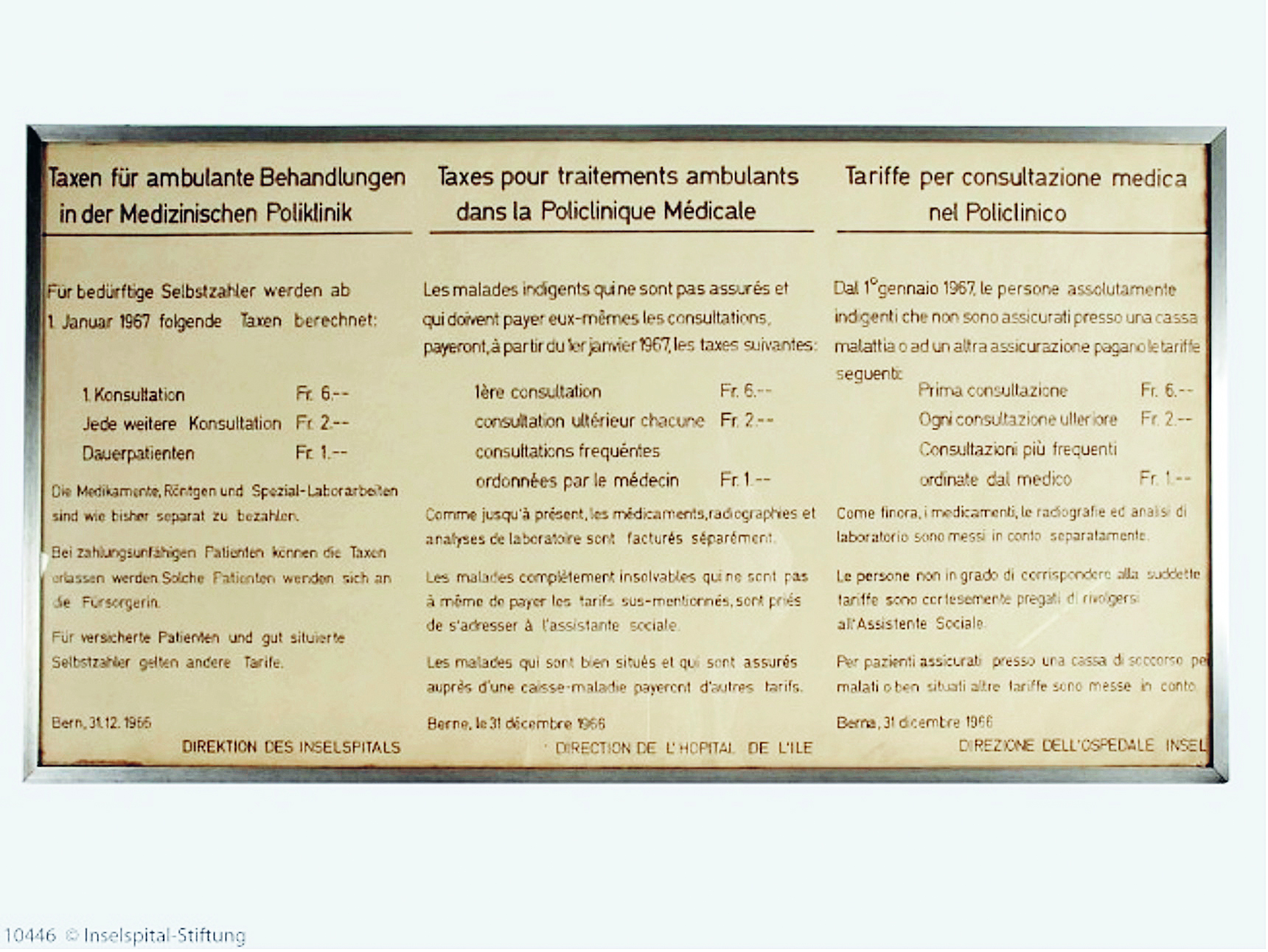

Taxes pour les traitements ambulatoires à l’Hôpital de l’Île, 1967

Photo : Medizinsammlung Bern. https ://www.kimnet.ch/objects/7a6f350a-787b-4fa6-adb3-697bb344f58b

Négocier en groupe

Pour exercer sur mandat des caisses, les médecins concluent des conventions avec elles. Il peut arriver qu’un médecin doive signer un accord avec chacune d’elles, à chaque fois à des conditions différentes. Les médecins tentent de s’associer au sein d’associations régionales ou cantonales pour négocier collectivement les conventions. En 1901, ils se regroupent au sein de la Fédération des médecins suisses (FMH), qui représentera plus tard les intérêts du corps médical au niveau national pour les questions tarifaires. Les caisses-maladie leur emboîtent rapidement le pas et s’unissent au sein du Concordat des assureurs-maladie suisses (qui deviendra plus tard santésuisse et curafutura). Les hôpitaux fondent en 1930 l’Association suisse des établissements hospitaliers (Veska, aujourd’hui H+). La Confédération s’en mêle en instaurant l’assurance militaire (1852), la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA, 1918) et l’assurance-invalidité (AI, 1960), tout comme les cantons, propriétaires de nombreux hôpitaux depuis la création de l’État fédéral en 1848. Et les patientes et les patients dans tout cela ? Ils sont contribuables et assurés.

Prolifération des tarifs médicaux

Le siècle dernier est celui de la prolifération tarifaire ; toutes les parties négocient et marchandent les avantages. Une révision de la loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents (LAMA) entrée en vigueur en 1912 est censée remédier à cette situation. Les médecins ne perçoivent pas de salaire, mais des honoraires, rappelle en 1965 le médecin social bâlois Hans Birkhäuser. À l’inverse d’un salaire qui « rémunère une prestation pouvant être décrite et quantifiée dans son intégralité », tous les détails des honoraires ne peuvent pas être fixés par contrat. Le travail des médecins est « en grande partie imprévisible », dans le sens où il ne peut pas être calculé et quantifié à l’avance. Dans un premier temps, la révision de la LAMA de 1971 n’a qu’un impact mineur sur les tarifs, même si elle prévoit pour la première fois un système tarifaire uniforme. « Il en résulte que les médecins exercent sur un lit de roses dans certains cantons et sur un lit d’épines dans d’autres », écrit en 1981 un lecteur frustré dans le Bulletin des médecins suisses.

Structure tarifaire uniforme

En 1986, la FMH décide un remaniement complet dans le cadre d’une révision totale du tarif médical (GRAT pour Gesamtrevision Arzttarif ). Une commission élabore un catalogue de prestations débouchant sur la rédaction d’un concept général. Mais les assurés et les caisses-maladie pointent du doigt les coûts. En 1991, certaines caisses-maladie perdent patience et dénoncent dans les médias les salaires élevés des médecins-chefs, qui gagneraient jusqu’à 75 000 francs par mois. Le corps médical monte au créneau et conteste ces chiffres qui, selon lui, n’ont pas été calculés correctement. Peu après, la Confédération impose un gel de la tarification et les tarifs cantonaux ne peuvent plus être adaptés. Cette décision accentue les différences de revenus, qui dépendent du pouvoir de négociation des partenaires tarifaires. On parle alors communément de « bazar tarifaire ». En 1996, lorsqu’elle entre en vigueur, la nouvelle loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) rend l’assurance- maladie obligatoire pour toutes les personnes domiciliées en Suisse et dispose que « les tarifs à la prestation doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse ».

Tractations pour le TARMED

Le projet GRAT a débouché sur le tarif médical TARMED, un catalogue de prestations négocié conjointement par les caisses-maladie, les médecins et les hôpitaux, qui comprend environ 4300 positions. Son introduction est prévue pour 1998, mais l’unité entre les partenaires s’effrite. La conseillère fédérale Ruth Dreyfuss menace alors d’imposer le tarif (un tarif étatique obligatoire) si les parties ne parviennent pas à s’entendre. En 2000, le Conseil fédéral approuve le TARMED à condition que son introduction n’engendre pas de coûts supplémentaires. Avec ces retards, la version adoptée est déjà dépassée. Ce n’est qu’en 2002, après 16 ans de tractations acharnées, que le nouveau tarif médical est définitivement approuvé par le Conseil fédéral. Dans un relevé des valeurs intrinsèques, la FMH détermine désormais quels médecins spécialistes sont autorisés à facturer quelles prestations ; ouvrant la voie à un vent de contestation. Les partenaires tarifaires s’entendent sur les valeurs du point et, finalement, le TARMED est introduit dans toute la Suisse le 1er janvier 2004.

Au moins un jambon pour la rémunération

M. Schüppach de l’Emmental aurait aujourd’hui des vertiges et la tête qui tourne en apprenant le nombre de parties qui ont leur mot à dire sur le salaire des médecins. Il se remémorerait avec plaisir cette époque révolue même si, récemment, il a entendu dire qu’un érudit, un certain professeur Albrecht von Haller de Berne, remettait en question ses méthodes de guérison. Peu après, une lettre de la Société chirurgicale bernoise l’invitait à passer son examen de maîtrise s’il souhaitait continuer à exercer. Combien cela va-t-il encore coûter ? Pour son prochain traitement, rien de moins sûr qu’il ne facture pas un jambon entier à Vreneli.

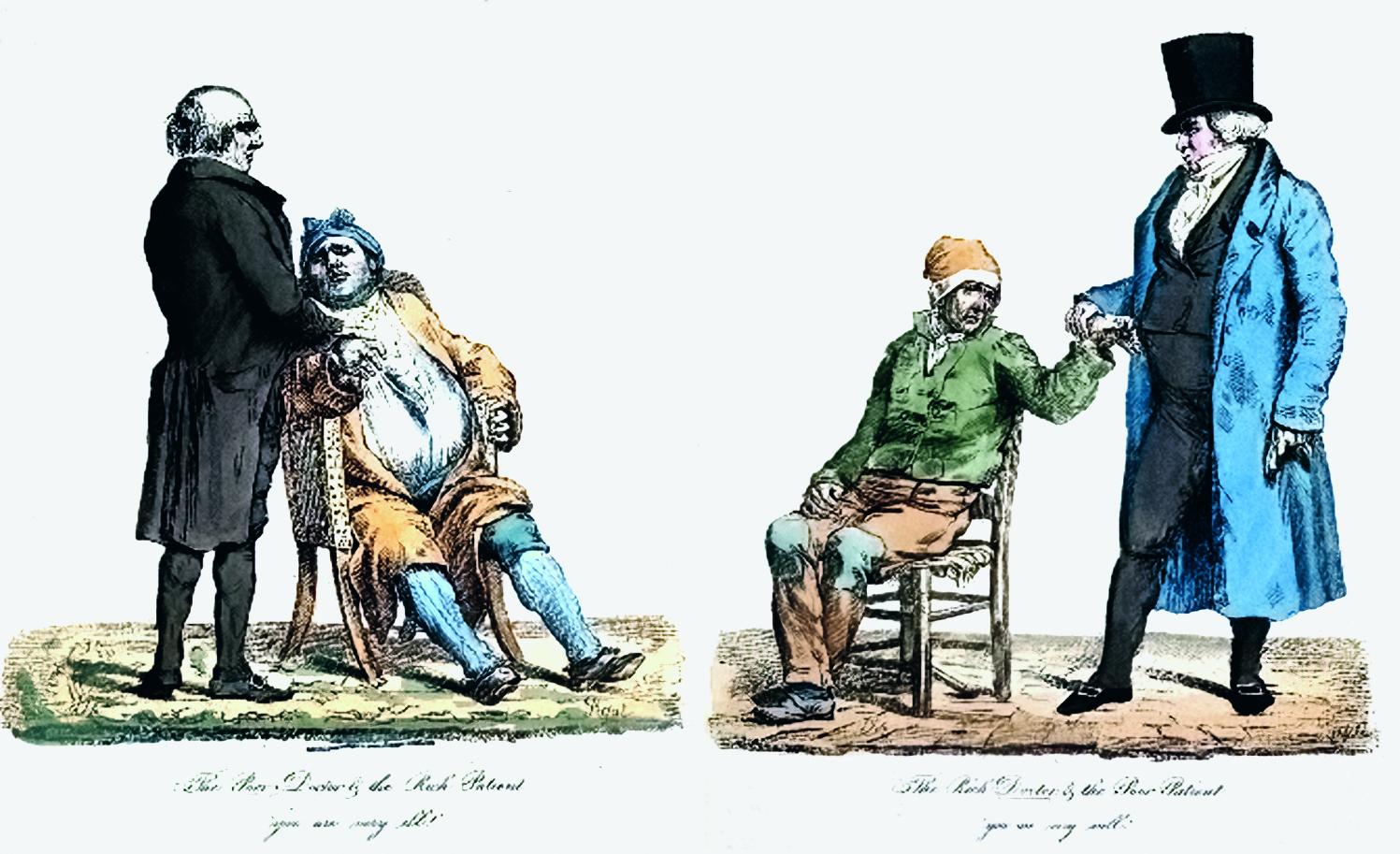

Le médecin pauvre et le médecin riche, 1840. Gravure en couleur d’après Edmé Jean Pigal.

Source : Wellcome Collection – Public Domain. https://wellcomecollection.org/works/r4dhhyt2

Littérature

Boschung U, Schüppach M. Dictionnaire historique de la Suisse DHS. 2012. Consulté le 7 juin 2025. https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/014634/2012-10-23/

Brunner K. Le médecin emmentalois qui faisait des miracles. Blog – Musée national suisse. 31 octobre 2024. Consulté le 7 juin 2025. https ://blog.nationalmuseum.ch/ fr/2024/10/le-medecin-emmentalois-qui-faisait-des-miracles/

Ryser M, Schüppach M. « Wunderarzt », Philanthrop. In : Oberemmentaler Geschichte(n). EDITION SALUS. 2023 : 240-241. https ://geschichten.edition-salus.com/ wp-content/uploads/2023/04/Schuueppach.pdf

Schwarz E, Schüppach M. der Wunderdoktor von Langnau 1707-1781. Die Berner Woche. 1947 ; 37(24) : 763. doi : 10.5169/seals-645873

Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Histoire de la sécurité sociale en Suisse. (2013). Consulté le 7 juin 2025. https ://www.histoiredelasecuritesociale.ch/institutions/ caisses-dassurance/caisses-maladie

Birkhäuser H. Der Arzt und sein Honorar. Bieler Tagblatt. 2 février 1965 : 10

Archives de la FMH. E 05, 1 Einheitstarif. 1971-1990.

Archives de la FMH. E 06, 2 Honorare Chefärzte, Belegärzte. 1991-1998

Fischer M. Ärzte verdienen viel zuviel. Blick. May 22, 1991

Contrôle fédéral des finances (CDF). Tarmed, le tarif des prestations médicales ambulatoires : réalisation des objectifs et rôle de la Confédération. 2010. https ://www. efk.admin.ch/wp-content/uploads/publikationen/berichte/ bildung_und_soziales/gesundheit/8381/8381-rapport-francais- dec-2010.pdf