Feilschen einst wie heute

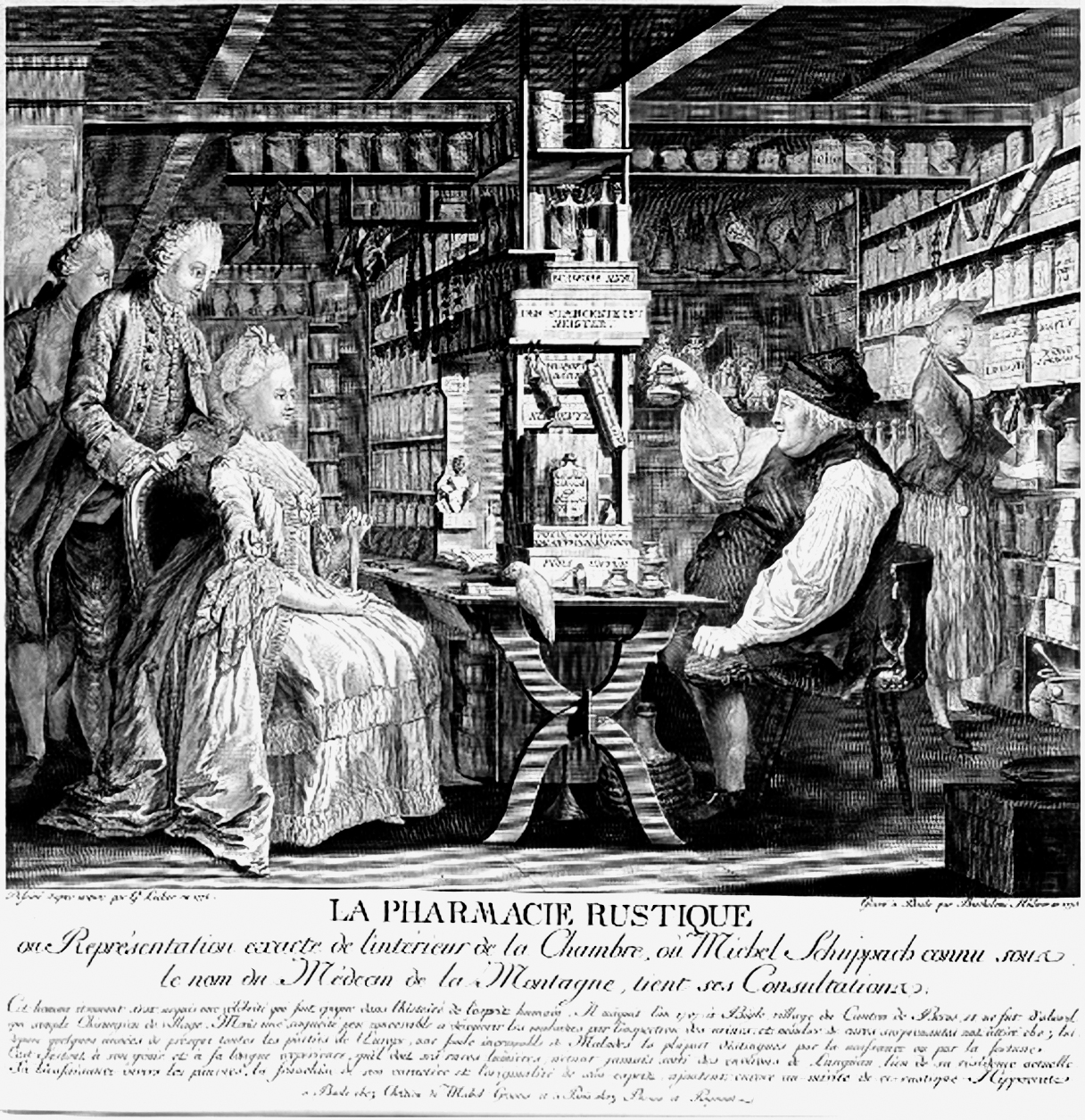

«E Hamme», also einen Schinken, soll der Emmentaler Wunderdoktor und Schärer Michael Schüppach (1707–1781) für die Behandlung einer Patientin genommen haben. Die Mägde Vreneli und Anne Bäbi hätte er wohl auch für ein Ei oder einen Scheffel Korn behandelt. Einen rechten Batzen hingegen verlangte er von Berühmtheiten wie Johann Wolfgang von Goethe und anderen Reichen, die aus aller Welt zu ihm nach Langnau pilgerten. Schüppachs Tarife waren flexibel, sie passten sich dem Portemonnaie seiner Klientinnen und Klienten an.

Nasen-OP für einen Scheffel Korn

Heute, gut 300 Jahre später, hätte Schüppach nur noch wenig Freiheit, den Tarif für seine Leistungen selbst zu bestimmen, obwohl er mittlerweile nicht mehr Schärer, sondern angesehener Facharzt für Chirurgie wäre. Goethe könnte er als ausländischem Privatpatienten weiterhin viel Geld abknöpfen. Auch die Nasen von Anne Bäbi könnte er für einen Scheffel Korn verschönern. Wollte er aber Vrenelis Abszess an der Hand eröffnen, müsste er nach dem TARMED, und bald schon nach dem TARDOC, abrechnen, da dies eine Leistung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung ist. Dieser Versicherung sind die beiden Mägde so wie alle Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz seit 1996 obligatorisch angeschlossen. Das hat viel Gutes: Schüppach kann jetzt als Arzt alle Grundversicherten gleich behandeln, ohne befürchten zu müssen, nur ein Ei als Bezahlung zu erhalten. Doch das System scheint ihm sehr kompliziert. Wie kam es dazu?

Michael Schüppach untersucht den Urin einer reichen Patientin.

Strichgravur nach Gottfried Locher, 1774.

Bild: Wellcome Collection – Public Domain. https://wellcomecollection.org/works/asxh8chk

Experten für Gesundheit

Die Vergütung von Ärzten war stets ein kontroverses Thema. Das moderne «Tarifgezänk», als was es gelegentlich bezeichnet wird, begann jedoch im 19. Jahrhundert. Die Professionalisierung bringt Medizinschulen hervor und ab 1803 auch kantonale Zulassungsprüfungen für Ärzte. Dank der aufkommenden empirischen Wissenschaft können die Ärzte ihre Heilerfolge endlich nachweisen, was ihr Ansehen steigert und sie zu Experten für allgemeine Gesundheit macht. Solche benötigt der Nationalstaat dringend, denn die Industrialisierung verschleisst die Arbeiter. Sie fehlen für die Landesverteidigung, und ihre Absenz gefährdet den Wohlstand der Schweiz. Nur: Die kranken Arbeiter können sich die medizinischen Behandlungen nicht leisten, weshalb bald betriebliche Unfall- und Krankenkassen in die Bresche springen. Sie kommen sowohl für Taggelder als auch für die Heilungskosten auf. Ende der 1880er-Jahre gibt es in der Schweiz über 1000, 1903 sogar 2006 Krankenkassen.

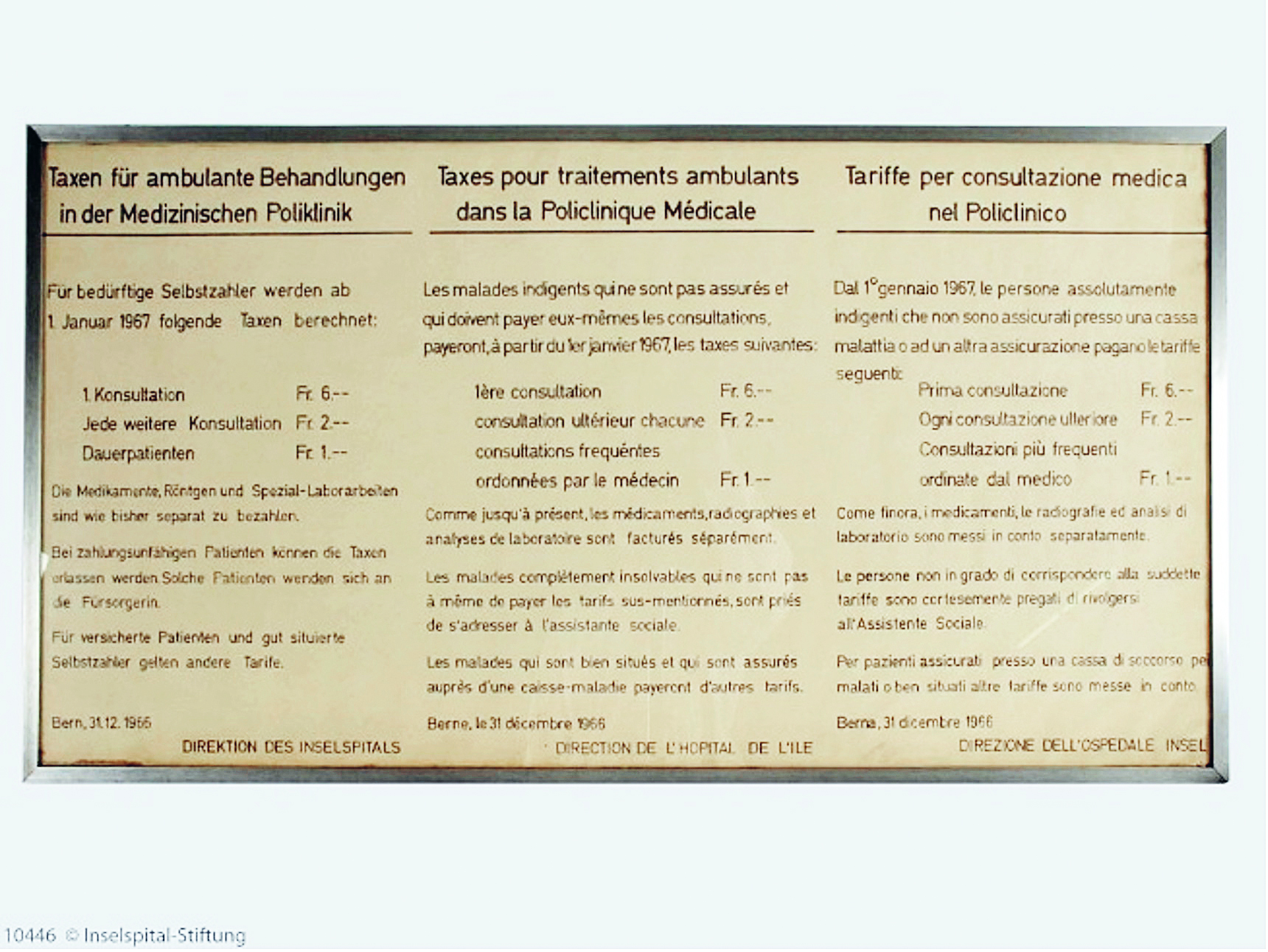

Taxen für ambulante Behandlungen am Inselspital 1967.

Bild: Medizinsammlung Bern. https://www.kimnet.ch/objects/7a6f350a-787b-4fa6-adb3-697bb344f58b

Im Verbund verhandeln

Um im Auftrag solcher Kassen tätig zu sein, müssen Ärztinnen und Ärzte Verträge mit ihnen abschliessen. Das führt mitunter dazu, dass ein Arzt mehrere Abkommen mit unterschiedlichen Kassen zu jeweils eigenen Bedingungen hat. Über regionale und kantonale Verbindungen versuchen die Mediziner, ihre Verträge gemeinschaftlich auszuhandeln. 1901 schliessen sie sich zur Verbindung Schweizerischer Ärztinnen und Ärzte (FMH) zusammen, die später die Tarifinteressen der Ärzteschaft auf nationaler Ebene vertreten wird. Die Krankenkassen werden es den Ärzten bald gleichtun und sich im Konkordat Schweizerischer Krankenkassen (später Santésuisse und Curafutura) verbünden. Die Spitäler wiederum gründen 1930 die Vereinigung Schweizer Krankenanstalten VESKA (heute H+). Über die Militärversicherung (seit 1852), die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Suva (seit 1918) und die Invalidenversicherung IV (ab 1960) mischt auch der Bund mit. Genauso wie die Kantone, die seit der Gründung des Bundesstaats 1848 im Besitz vieler Spitäler sind. Mittendrin: die Patientenschaft als Steuer- und Prämienzahlende.

Wildwuchs bei Arzttarifen

Im 20. Jahrhundert herrscht tariflicher Wildwuchs – auf allen Seiten wird um Vorteile gefeilscht. Eine Revision des 1912 in Kraft getretenen Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (KUVG) soll Abhilfe schaffen. Doch Ärzte bezögen keinen Lohn, sondern ein Honorar, mahnt noch 1965 der Basler Sozialmediziner Hans Birkhäuser. Lohn «ist die Entschädigung für eine Leistung, die sich vollständig berechnen und beschreiben lässt». Ein Honorar hingegen lasse sich nicht vertraglich in allen Einzelheiten festlegen. Die Arbeit der Ärzte sei «auf weiten Strecken unberechenbar ». Die KUVG-Revision von 1971 bewirkt in Sachen Tarife zunächst wenig, auch wenn sie erstmals eine einheitliche Tarifordnung vorsieht. «Dies hat zur Folge, dass die Ärzte in den einen Kantonen auf Rosen, in den anderen fast auf Dornen gebettet sind», schreibt 1981 ein frustrierter Leser in der SÄZ.

Einheitliche Tarifstruktur gefordert

1986 beschliesst die FMH, den Arzttarif in einer Gesamtrevision Arzttarif (GRAT) grundlegend zu überarbeiten. Eine Kommission stellt einen Leistungskatalog zusammen, ein Grobkonzept entsteht. Doch Prämienzahlende und Krankenkassen ächzen unter dem Kostendruck. Einigen Krankenkassen platzt 1991 der Kragen, in den Medien prangern sie die hohen Chefarztlöhne an – bis zu 75 000 Franken monatlich würden einige verdienen. Die Ärzteschaft widerspricht: Die Zahlen seien falsch berechnet. Bald darauf verhängt der Bund einen Tarifstopp: Kantonale Tarife dürfen nicht mehr angepasst werden. Das verschärft die Einkommensunterschiede je nach Verhandlungsmacht der Tarifpartner. Man spricht von «Basartarifen». 1996 tritt das neue Bundesgesetz über die Krankenversicherung KVG in Kraft. Neu ist die Krankenversicherung für alle Einwohnerinnen und Einwohner obligatorisch. Betreffend Tarife hält das Gesetz fest: «Einzelleistungstarife müssen auf einer gesamtschweizerisch vereinbarten einheitlichen Tarifstruktur beruhen.»

Ringen um TARMED

Aus der GRAT geht der TARMED (tarif médical) hervor – ein gemeinsam von Krankenkassen, Ärztinnen und Ärzten sowie Spitälern ausgehandelter Leistungskatalog mit rund 4300 Positionen. Die Einführung ist für 1998 geplant, doch die Einigkeit der Verhandlungspartner bröckelt. Bundesrätin Ruth Dreyfuss droht daher mit einem Amtstarif (Zwangstarif ), sollten die Parteien sich nicht endlich zusammenraufen. Im Jahr 2000 genehmigt der Bundesrat den TARMED unter der Bedingung, dass seine Einführung kostenneutral erfolge. Doch die verabschiedete Version ist bereits wieder veraltet. Erst 2002, nach 16 Jahren zähen Ringens, erfolgt die endgültige Genehmigung. In einer Dignitätserhebung legt die FMH nun fest, welche Fachärztinnen und -ärzte welche Leistungen abrechnen dürfen – Widerstand ist programmiert. Zudem müssen sich die Tarifpartner auf Taxpunktwerte einigen. Schliesslich wird am 1. Januar 2004 der TARMED schweizweit eingeführt.

Mindestens einen Schinken als Honorar

Heute würde Michael Schüppach aus dem Emmental der Kopf schwirren von den vielen Parteien, die beim Ärztelohn mitreden. Da lobt er sich seine alte Zeit. Obwohl, kürzlich war ihm zu Ohren gekommen, dass so ein Papiergelehrter, ein gewisser Professor Albrecht von Haller aus Bern, seine Heilmethoden in Zweifel ziehe. Kurz darauf flatterte ihm ein Brief der Bernischen Chirurgischen Societät ins Haus. Er möge doch bitte endlich seine Meisterprüfung ablegen, wenn er weiterhin praktizieren wolle. Was das wohl wieder kosten wird! Für die nächste Behandlung wird er Vreneli schon mindestens einen ganzen Schinken in Rechnung stellen müssen.

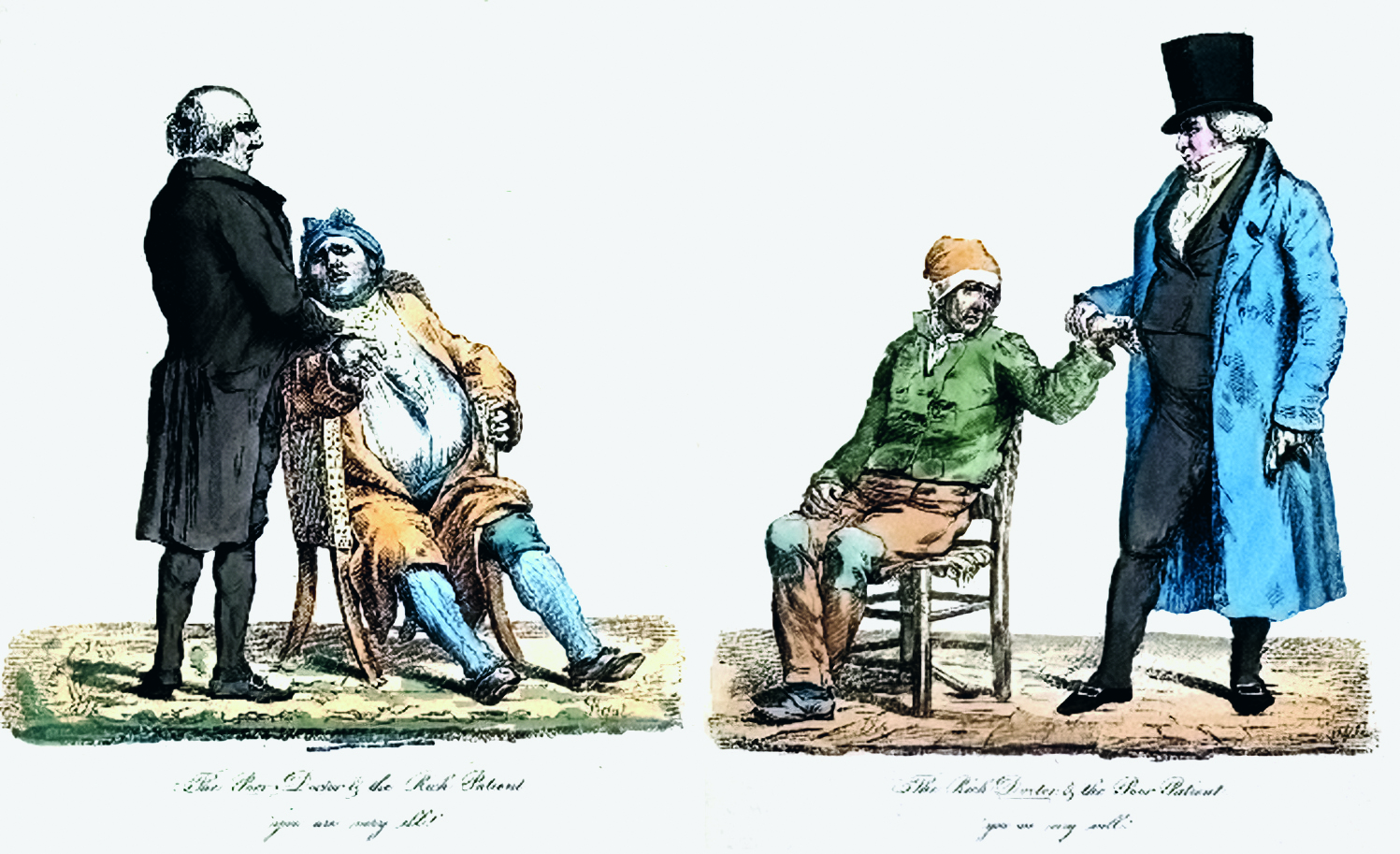

Der arme und der reiche Doktor, 1840. Kolorierte Punktierätzung nach Edmé Jean Pigal.

Bild: Wellcome Collection – Public Domain. https://wellcomecollection.org/works/r4dhhyt2

Literatur

Boschung U, Schüppach M. In: Historisches Lexikon der Schweiz HLS.; 2012. Accessed June 7, 2025. https://hls-dhs-dss.ch/articles/014634/2012-10-23/

Brunner K. Emmentaler Wunderarzt. Blog zur Schweizer Geschichte – Schweizerisches Nationalmuseum. October 31, 2024. Accessed June 7, 2025. https://blog.nationalmuseum. ch/2024/10/emmentaler-wunderarzt/

Ryser M, Schüppach M. «Wunderarzt», Philanthrop. In: Oberemmentaler Geschichte(n). EDITION SALUS; 2023: 240–241. https://geschichten.edition-salus.com/wp-content/uploads/2023/04/Schuueppach.pdf

Schwarz E, Schüppach M. Der Wunderdoktor von Langnau 1707–1781. Die Berner Woche. 1947; 37(24): 763. doi: 10.5169/ seals-645873

Bundesamt für Sozialverischerungen (BSV). Geschichte der Sicherheit - Krankenkassen. (2013). Accessed June 7, 2025. https://www.geschichtedersozialensicherheit.ch/institutionen/kassenwesen/krankenkassen

Birkhäuser H. Der Arzt und sein Honorar. Bieler Tagblatt. February 2, 1965: 10

Archiv FMH. E 05, 1 Einheitstarif. 1971–1990

Archiv FMH. E 06, 2 Honorare Chefärzte, Belegärzte. 1991–1998

Fischer M. Ärzte verdienen viel zuviel. Blick. May 22, 1991

Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK). Tarmed – Der Tarif für ambulant erbrachte ärztliche Leistungen. Evaluation der Zielerreichung und der Rolle des Bundes. 2010. https:// www.efk.admin.ch/wp-content/uploads/publikationen/berichte/ bildung_und_soziales/gesundheit/8381/8381-bericht- deutsch-dez-2010.pdf