Kostenneutralität und Kostendeckel sind nicht das Gleiche – aber was genau ist der Unterschied?

Die Revision des ambulanten Arzttarifs war und ist mit vielen Herausforderungen verbunden – eine der anspruchsvollsten Aufgaben stellt jedoch die Umsetzung der in der Verordnung über die Krankenversicherung KVV geforderten Kostenneutralität dar. Dabei geht es im Kern um einen einfachen Sachverhalt, der dort in KVV Art. 59c Abs. 1 lit. c formuliert wird wie folgt: «Ein Wechsel des Tarifmodells darf keine Mehrkosten verursachen» [1].

Ein Wechsel des Tarifmodells darf keine Mehrkosten verursachen

Die Frage wie genau die kostenneutrale Überführung des TARMED in den TARDOC umzusetzen sei, war von Beginn an Gegenstand von Diskussionen. So lagen bei der ersten gemeinsamen Einreichung des TARDOC durch curafutura und die FMH im Juli 2019 noch zwei verschiedene Konzepte für die Umsetzung vor – die sich jedoch einzig in der Anzahl der Taxpunkte unterschieden [2]. Die Nachreichung der Tarifpartner im Juni 2020 umfasste dann aber nicht nur die vom Bundesrat geforderten Anpassungen, sondern auch ein gemeinsames Kostenneutralitätskonzept [3]. Da nun auf Leistungserbringer- wie auch auf Versichererseite die gesetzlich geforderten Mehrheiten den neuen Tarif samt Kostenneutralitätskonzept unterstützten [3], schien einer baldigen Genehmigung nichts mehr im Wege zu stehen.

Jahrelange Verzögerungen – auch wegen neuer Forderungen zur Kostenneutralität

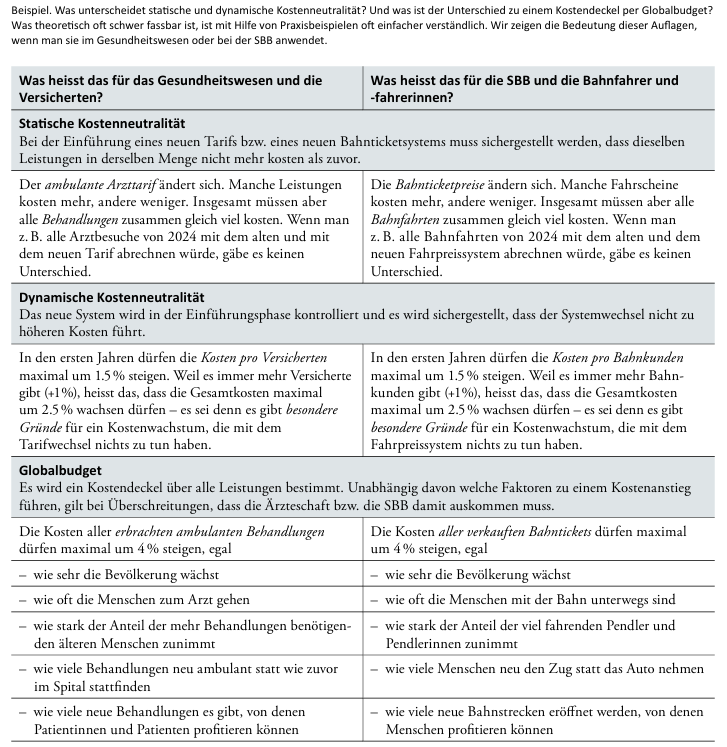

Doch es kam anders. In den Folgejahren waren die Tarifpartner mit immer neuen Verzögerungen und Auflagen konfrontiert [4], die sich neben der eigentlichen Tarifgestaltung auch auf die Kostenneutralität richteten. Dabei ging es jedoch je länger je weniger um die klar überprüfbare statische Kostenneutralität, also die kostenneutrale Überführung des alten TARMED in den neuen TARDOC. Zunehmend rückte die sogenannte dynamische Kostenneutralität während einer Einführungsphase in den Mittelpunkt – ein Konzept, das weder in KVV 59c noch im KVG festgehalten oder gar definiert ist. Der Zeitraum, in dem die Kostenneutralität garantiert werden sollte, wurde auf Verlangen des BAG zunächst von einem Jahr auf zwei Jahre, später dann auf drei Jahre verlängert. Im Juni 2022 forderte der Bund dann ein neues Kostenneutralitätskonzept samt Monitoring und verschärfte später die Anforderungen weiter. Es lohnt darum ein genauer Blick: Was bedeuten statische und dynamische Kostenneutralität eigentlich genau?

Statische Kostenneutralität: Klare Definition – relativ einfache Umsetzung

Vereinfacht lässt sich sagen, dass die statische Kostenneutralität den Einführungszeitpunkt eines Tarifs betrifft. Sie verlangt, dass dieselben Leistungen in derselben Menge mit dem alten und dem neuen Tarif gleich viel kosten – und nicht durch den Tarifwechsel plötzlich teurer sind. Zwar werden einzelne Leistungen günstiger und andere teurer, die Gesamtkosten bleiben aber gleich. Würde man also z.B. alle ambulanten Behandlungen des Jahres 2024, die nach dem alten Tarif abgerechnet wurden, nach dem neuen Tarif abrechnen, dürften die Kosten nicht höher ausfallen. Diese Forderung ist einfach überprüfbar und wurde von den Tarifpartnern eindeutig erfüllt.

Dynamische Kostenneutralität: Undefiniert – und schwierig umzusetzen

Doch der Bundesrat verlangt zusätzlich eine dynamische Kostenneutralität. Aus der Forderung der Krankenversicherungsverordnung, dass eine Tarifrevision nicht zu Mehrkosten führen darf, leitet er ab, dass allfällige Kostenanstiege auch in einer Einführungsphase kontrolliert werden müssen, um sicherzustellen, dass auch mit der Anwendung eines neuen Tarifs das Kostenvolumen nicht steigt. Auch dieser Forderung kamen die Tarifpartner nach. Es bleibt jedoch Interpretationsspielraum, wann diese Forderung des Bundes als erfüllt gelten kann: Über welchen Zeitraum muss die Tarifeinführung kontrolliert werden? Welche Kostenschwankungen sind akzeptabel – welche nicht? Und wie lassen sich Auswirkungen des neuen Tarifsystems von anderen Einflüssen auf die Kostenentwicklung abgrenzen?

Tarifrevision erfüllt nicht nur die statische Kostenneutralität

Dank intensiver Arbeit und viel Expertise gelang es den Tarifpartnern fundierte Antworten auf komplexe Fragen wie diese zu finden und die umfangreichen Anforderungen des Bundes zu erfüllen [5]. Die statische Kostenneutralität stellten sie über die Normierung der Taxpunkte sicher: Die Anzahl der Taxpunkte, die alle medizinischen Leistungen abhängig von Aufwand und Kosten bewerten, wurde mit Hilfe eines Normierungsfaktors (dem External Factor, EF) so korrigiert, dass ihr Volumen im neuen System nicht steigt und somit bei Anwendung der alten Taxpunktwerte keine Mehrkosten entstehen.

… sondern auch die strengen Vorgaben zur dynamischen Kostenneutralität

Auch die Forderung nach dynamischer Kostenneutralität erfüllten die Tarifpartner mit Hilfe eines Monitorings und der Festlegung maximaler Kostenschwankungen. Auch die später vom Bund verschärften Vorgaben setzten sie um und legten fest, dass die Kosten pro Versicherten höchstens um 1% sinken und maximal um 1.5% steigen dürften. Kombiniert mit dem vom Bund angenommenen Bevölkerungswachstum erlaubte diese Festlegung dann ein maximales Gesamtkostenwachstum von 2.5% [6]. Für den Fall eines stärkeren Kostenanstiegs wurden Steuerungsmassnahmen festgelegt – differenziert nach Grossregion, Sektor (Spital, Praxis) sowie Grund- versus Spezialversorgung. Diese strenge Kostenkontrolle dauert nun bis mindestens 2028 – eigentlich aber auf unbestimmte Zeit: Mit seiner neuen Vorgabe von Juni 2024 legte der Bund fest, dass diese Auflage gelten soll bis mindestens 34% des ambulanten Leistungsvolumens durch Pauschalen abgegolten wird.

Was unterscheidet die vereinbarte strenge Kostenneutralität von einem Globalbudget?

Das engmaschige Korsett der Tarifpartner dient nur einem Zweck: Es erfüllt die KVV Art. 59c, Abs. 1 litera c, dass ein Wechsel des Tarifmodells keine Mehrkosten verursachen darf. Darum wurde auch klar festgehalten, dass Kostensteigerungen, die nichts mit dem Modellwechsel zu tun haben, auch nicht mit der Kostenneutralität vermengt werden dürfen und als exogene Faktoren der Kostensteigerung definiert werden. Bekanntlich steigen die Gesundheitskosten aus sehr vielen Gründen, die völlig unabhängig vom Arzttarif sind. Die Kosten sind ja auch ohne Tarifmodellwechsel jährlich angestiegen. Dazu gehören z.B. unsere älter werdende Gesellschaft (Demografie), die sich verändernde Krankheitslast (Morbidität) sowie die Verfügbarkeit von mehr und besseren Behandlungen (Medizinischer Fortschritt). Im ambulanten Sektor führt ausserdem die politisch gewollte und geförderte Verlagerung von vormals stationären Behandlungen in den ambulanten Bereich zu Kostensteigerungen (Ambulantisierung).

Der Umgang mit diesen exogenen Faktoren macht den Unterschied zwischen der Kostenneutralität und einem Globalbudget aus: Die Kostenneutralität verlangt ausschliesslich, dass der Modellwechsel keine Mehrkosten verursacht. Ein Globalbudget verlangt hingegen einen pauschalen Kostendeckel, also dass sämtliche Entwicklungen im Gesundheitswesen mit einem politisch vorab fixierten Budget finanziert werden. Die Kostenneutralität ist in einer Verordnung zur Krankenversicherung verankert – ein Globalbudget wurde jedoch von Volk und Parlament in den letzten Jahren immer wieder abgelehnt.

Tarifpartner erfüllen alle Forderungen – und der Bund antwortet mit einem Globalbudget

Insofern kann der bundesrätliche Entscheid vom 30. April 2025 als Paradigmenwechsel gelten. Der Bundesrat bestätigte zwar explizit, die Tarifpartner hätten alle seine Vorgaben erfüllt. Sowohl die «Wahrung der Kostenneutralität über die beiden Tarifstrukturen» [6] als auch der vorgegebene maximale «jährliche Anstieg der Gesamtkosten» von maximal 2.5% seien erfüllt: «Nur in begründeten Fällen dürfen die Kosten stärker steigen» [6]. Trotzdem habe der Bundesrat aber «zudem eine Obergrenze für die jährliche Zunahme der effektiven Gesamtkosten der ambulanten ärztlichen Leistungen festgelegt». Diese läge nun bei maximal 4%, bei Überschreitungen müssten «die Tarifpartner Korrekturmassnahmen ergreifen» [6]. So habe man «die bei der Kostenneutralität noch bestehenden Lücken geschlossen» [6].

Das Globalbudget des Bundes hat nichts mit Kostenneutralität zu tun

Die Kostenneutralität eines neuen Tarifmodells hat jedoch mit einer pauschalen Obergrenze für die ambulanten Gesundheitskosten nichts zu tun. Die einfache Vorgabe einer Verordnung zu einem kostenneutralen Tarifwechsel, wurde hier zur Auflage erweitert, dass sämtliche ambulanten Kostenzuwächse oberhalb von 4% von der Ärzteschaft zu finanzieren seien. Dies ist zudem ein Widerspruch in sich: Ambulante Kostenzuwächse oberhalb von 2.5% sind ja ohnehin nur in gut «begründeten Fällen» [6] gestattet. Sollten aber gute Gründe wie die Demographie, der medizinische Fortschritt, eine veränderte Nachfrage oder Morbidität, die Ambulantisierung, eine Pandemie oder krisenbedingte Immigration einmal Kostensteigerungen oberhalb von 4% verursachen, bezahlt das die Ärzteschaft1. Es liegt auf der Hand, dass dies mit Art. 59c KVV nicht gemeint war. Zudem verstösst dieses Globalbudget gegen das in unserer Verfassung verankerte Versicherungsprinzip: Die Tarifierung versicherter Pflichtleistungen darf nicht so verändert werden, dass die Leistungen wegen fehlender Kostendeckung nicht mehr erbracht werden. Dass dies eine bedarfsgerechte Versorgung von Patienten und Patientinnen riskiert, wird am Beispiel in Tabelle 1 (siehe unten) deutlich.

Fazit: Wir alle müssen Fehler korrigieren und Chancen nutzen

Das am 30. April 2025 verabschiedete erste Schweizer Globalbudget ist ein herber Rückschlag für die Tarifrevision, die nun endlich auf die Zielgerade einzubiegen schien – auch dank positiver Entwicklungen bei allen Akteuren: Mit dem neuen Kassenverband prio.swiss dürfen wir wieder auf ein konstruktives Gegenüber hoffen. Die Ärzteschaft unterstützt trotz verschiedenster Betroffenheiten geschlossen eine Revision. Und auch mit der neuen Führung des EDI und der neuen ambulanten Tariforganisation OAAT haben sich viele Blockaden gelöst. Das neue Globalbudget wie auch die Befristung der Genehmigung wirken hier wie Relikte aus einer alten Zeit, in der die Politik die Tarifpartnerschaft nicht freigeben wollte. Es gilt nun für alle Beteiligten die letzten verbleibenden Fehler zu korrigieren. Der Bundesrat muss das Globalbudget zum schnellstmöglichen Zeitpunkt auslaufen lassen, die Tarifpartner müssen vor allem die Pauschalen überarbeiten – und wir alle werden daran gemessen werden, wie es uns gelingt die heute gegebenen Chancen für eine gute Entwicklung zu nutzen.

1Durch die erzwungenen Korrekturmassnahmen würden die sachgerecht und betriebswirtschaftlich bemessenen Leistungen abgesenkt, so dass sie nicht mehr kostendeckend erbracht werden können. Das ist ein Verstoss gegen KVG, Art. 43, Abs. 4.

Referenzen

- Fedlex Die Publikationsplattform des Bundesrechts. 832.102 Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) vom 27. Juni 1995 (Stand am 1. Januar 2025); URL: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/de#art_59_c

- Medienmitteilung von ats-tms AG, curafutura, FMH und MTK vom 12. Juli 2019, TARDOC beim Bundesrat eingereicht; URL: https://fmh.ch/files/pdf23/ats-tms_medienmitteilung_2019_07_12_d.pdf

- Medienmitteilung von curafutura und FMH, 25. Juni 2020. Arzttarif Tardoc: Entscheidender Schritt für die Tarifrevision; URL: https://fmh.ch/files/pdf24/medienmitteilung-arzttarif-tardoc-entscheidender-schritt-fuer-die-tarifrevision.pdf

- Gilli, Y. Mit der Salamitaktik zu Staatstarif und Budgetierung. Schweizerische Ärztezeitung 2022;103(18):581; URL: https://www.fmh.ch/files/pdf27/saez_2022_20775.pdf

- Ambulante Tarife 2026 – Kostenneutralität. Faktenblatt der FMH, Version 1.0. URL: https://tarifeambulant.fmh.ch/files/pdf32/ambulante-tarife-2026_factsheet-kostenneutralitaet_de.pdf

- Medienmitteilung des Bundesrats, 30.4.2025. TARDOC und ambulante Pauschalen: Der Bundesrat genehmigt das neue Gesamt-Tarifsystem. URL: https://www.news.admin.ch/de/newnsb/ZmuX5mu0cy0X4PeZqT-2o